Sengketa Tanah Hibah Kesultanan

SENGKETA tanah antara keturunan Ratu Nurani, garis keluarga Kesultanan Kanoman, dengan pihak-pihak yang kini menguasai lahan seluas 49 hektare di Desa Jatimerta, Cirebon, menjadi pengingat bahwa persoalan agraria di Indonesia tak hanya menyangkut aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh sejarah, adat, dan keadilan warisan leluhur.

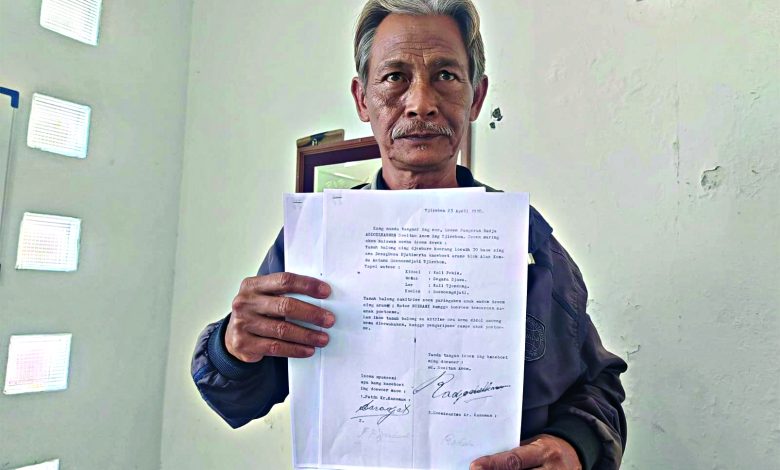

Sebidang tanah yang disebut-sebut sebagai tanah hibah dari Sultan Abdul Karnen pada tahun 1930, kini dipertanyakan statusnya oleh ahli waris. Mereka menuntut hak pengelolaan dan pengakuan atas lahan tersebut, yang diduga telah diperjualbelikan secara tidak sah oleh oknum tak bertanggung jawab.

Dari sisi hukum, upaya ini tidak serta-merta dapat digolongkan sebagai “gugatan hukum”, namun merupakan bentuk klaim hak berdasarkan keturunan dan dokumen historis.

Dalam konteks hukum agraria Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 secara tegas menyatakan bahwa semua hak atas tanah, termasuk tanah adat atau warisan tradisional, tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, klaim ahli waris Kesultanan Kanoman patut diperhatikan sebagai bagian dari hak adat dan hak waris, terutama jika dapat dibuktikan keberlanjutan penguasaan dan pemanfaatannya.

Namun demikian, proses klaim hak atas tanah tidak cukup hanya mengandalkan sejarah atau ikatan darah. Harus ada kejelasan administratif dan koordinasi dengan lembaga berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, hingga Kesultanan Kanoman sebagai institusi budaya yang masih memiliki peran sosial dalam masyarakat.

Sengketa semacam ini bukan yang pertama kali terjadi. Banyak kasus di tanah air yang melibatkan tanah adat, tanah hibah, atau tanah kesultanan dengan status yang kabur akibat transisi hukum dari masa kolonial ke republik, serta kurangnya pendataan dan sertifikasi aset pada masa lalu.

Sayangnya, celah inilah yang kerap dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menguasai atau memperjualbelikan lahan tanpa dasar yang sah.

Maka dari itu, penyelesaian sengketa tanah seperti ini membutuhkan pendekatan holistik, berkeadilan, dan berbasis dialog, bukan hanya sekadar penegakan hukum formal.

Pemerintah daerah dan BPN perlu hadir sebagai mediator aktif, bukan hanya penerima laporan. Di sisi lain, pihak ahli waris juga perlu membuka diri pada penyelesaian yang tidak semata-mata menuntut pengembalian fisik, melainkan lebih menekankan pada rekognisi hak dan mekanisme pengelolaan yang adil.

Sorotan ini tidak bermaksud memihak kepada siapa pun, tetapi menekankan bahwa di tengah kompleksitas sejarah tanah di Indonesia, keadilan agraria harus berpihak pada kebenaran, kejelasan hukum, dan nilai-nilai kearifan lokal. Tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga ruang hidup, warisan budaya, dan simbol keberlanjutan generasi.***